Berliner Nachhaltigkeitsatlas: Wo muss saniert werden?

12.02.2025 - Lesezeit: 7 Minuten

Berlin will die CO2-Emissionen durch Heizen, Klimatisieren und Warmwasser senken, um klimaneutral zu werden. Wo mit energetischen Sanierungen ansetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Konkrete Handlungsempfehlungen gibt der Berliner Nachhaltigkeitsatlas.

Wo in Berlin sollte es losgehen mit anstehenden Sanierungen? Die neue bulwiengesa-Studie im Auftrag der Berliner Volksbank liefert einen fundierten Überblick über die Herausforderungen und Möglichkeiten, wie energetische Sanierungen in Berlin ökonomisch und ökologisch sinnvoll sowie sozial ausgewogen gestaltet werden können. Damit legt der Berliner Nachhaltigkeitsatlas die Basis und liefert die Faktoren für eine notwendige Diskussion.

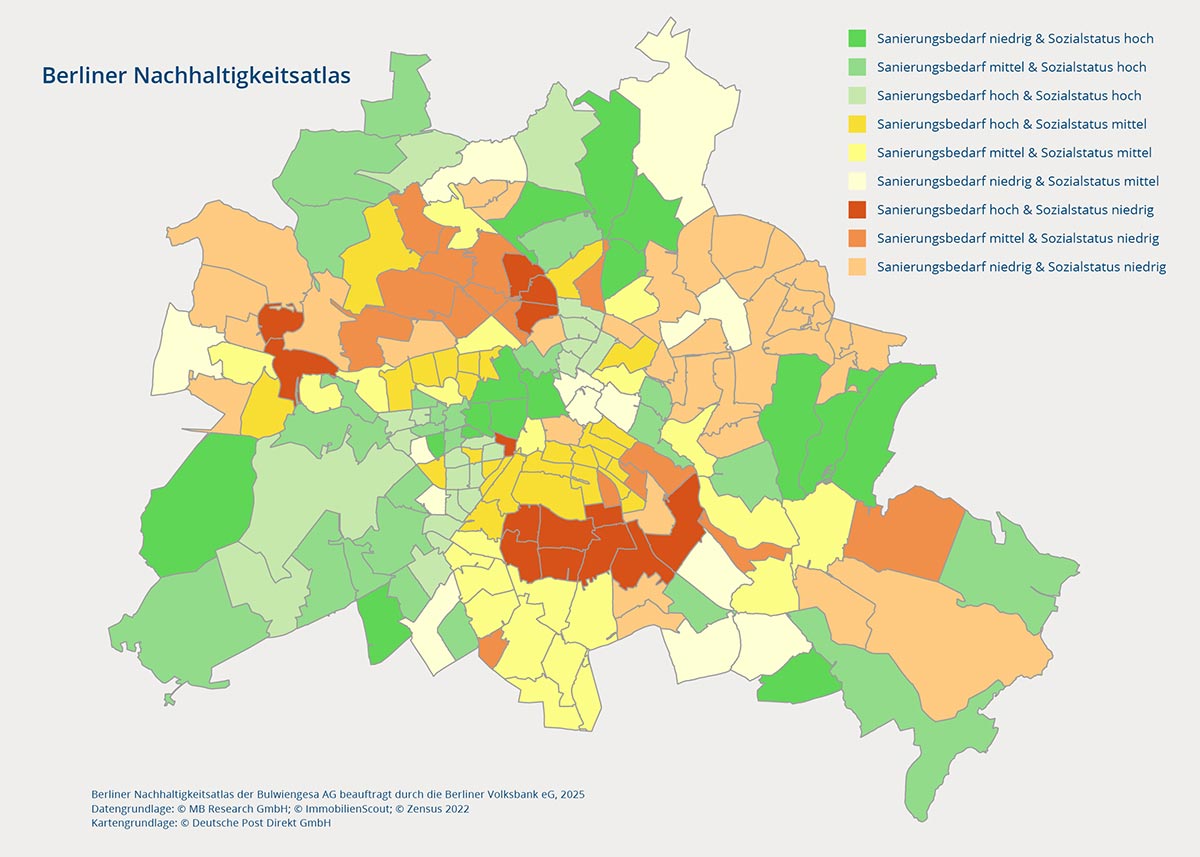

Den Nachhaltigkeitsatlas haben die Analyse-Spezialist*innen der bulwiengesa auf Ebene der 190 Postleitzahlgebiete Berlins kartiert. Der Atlas zeigt genau, wo energetische Sanierungen möglich und sinnvoll sind. Daraus werden konkrete Empfehlungen abgeleitet, wo der Sanierungsbedarf hoch ist und sozial verträglich umgesetzt werden kann. Der Berliner Nachhaltigkeitsatlas dokumentiert damit nicht nur den jeweiligen Handlungsdruck, sondern auch die soziale Tragweite der für eine Energiewende notwendigen Maßnahmen.

EU-Gebäuderichtlinie erhöht den Druck

Der Handlungsdruck für energetische Sanierungen steigt. Das liegt an der EU-Gebäuderichtlinie, die bis Mai 2026 in nationales Recht überführt werden muss.

Die Richtlinie gibt vor, den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch des gesamten Wohngebäudebestands bis 2030 um mindestens 16 Prozent und bis 2035 um mindestens 20 Prozent zu senken. Der Fokus liegt dabei auf Sanierungen von Wohnhäusern mit der schlechtesten Energieeffizienz. Bereits bis Jahresende muss die Bundesregierung in einem sogenannten Gebäuderenovierungsplan skizzieren, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Der Berliner Nachhaltigkeitsatlas kann insofern als Wegweiser für zielführende Sanierungsstrategien genutzt werden.

Bei energetischen Sanierungen sollte mit Bauten aus den Jahren bis 1948 begonnen werden: Bei ihnen ist der Effekt am größten. Das hat bulwiengesa für die Studie „Berliner Wohnungsbestand: Wie teuer ist der Weg zur Nachhaltigkeit?“ im Auftrag der Berliner Volksbank bereits vor einem Jahr ausgerechnet.

Berliner Nachhaltigkeitsatlas

Wo in Berlin ist der Handlungsdruck besonders groß?

Im Abgleich von Sozialstruktur und Sanierungsbedarf empfehlen die bulwiengesa-Analyst*innen berlinweit 22 Postleitzahlgebiete in Prenzlauer Berg, Zehlendorf, Friedenau, Steglitz, Wilmersdorf und Charlottenburg, bei denen „prioritär Sanierungen durchgeführt werden“ sollten. Das heißt allerdings nicht, dass in diesen Quartieren der höchste Sanierungsbedarf besteht.

„Besonders im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, in dem noch viele unsanierte Altbauten mit Gas- oder Ölheizungen vorzufinden sind, haben wir einen hohen Sanierungsbedarf festgestellt“, sagt André Adami, Bereichsleiter bei bulwiengesa. „Im Gegensatz dazu zeigt sich im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der durch eine hohe Fernwärmequote geprägt ist, ein deutlich geringerer Sanierungsbedarf.“ Hier wurden viele Gebäude, häufig auch im Besitz kommunaler Wohnungsgesellschaften oder Wohnungsgenossenschaften, bereits in den 1990er-Jahren umfassend energetisch saniert.

Wie lassen sich Sanierungen mieterfreundlich umsetzen?

Der Berliner Nachhaltigkeitsatlas zeigt auch, wie sich die Viertel über Berlin verteilen, in denen ein hoher Sanierungsbedarf auf eine anfällige Sozialstruktur trifft. In diesen insgesamt 14 Kiezen in Neukölln, Spandau oder auch im Wedding wird ohne eine staatliche Unterstützung mit Blick auf die bloße Finanzierbarkeit vermutlich keine tragbare Lösung zu finden sein. Hier seien „erhebliche unterstützende Maßnahmen zur sozialen Abfederung notwendig“, heißt es daher auch im Nachhaltigkeitsatlas.

Auf die lange Bank sollten energetische Sanierungen deshalb nicht geschoben werden. „In einkommensschwächeren Stadtteilen, in denen viele Bewohner finanziell eingeschränkt sind, wird bereits heute weniger saniert“, konstatiert der Berliner Nachhaltigkeitsatlas. „Dies führt zu einem Verfall der Bausubstanz und mindert die Lebensqualität der Bewohner.“ Insbesondere in Milieuschutzgebieten fehlten Eigentümern oft die Anreize oder finanziellen Mittel, um in eine umfassende Modernisierung der Gebäude zu investieren.

Warum es hapert bei den energetischen Sanierungen

Die bulwiengesa-Autor*innen setzen ihre Hoffnungen vor allem auf kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen, denen rund 30 Prozent der Berliner Wohnungen gehören. Sie seien meist „finanziell stabil und verfügen über die personellen Ressourcen, um nachhaltige Sanierungsprojekte umfassend und geplant durchzuführen“. 44 Prozent der Berliner Wohnungen sind allerdings in Händen von Privatpersonen und Wohnungseigentümergemeinschaften. „In diesen Beständen herrscht aktuell häufiger ein Sanierungsstau“, heißt es im Nachhaltigkeitsatlas. Die Instandhaltungsrücklagen seien häufig nicht hoch genug, „zudem ist die einheitliche Meinungsbildung zu Investitionsentscheidungen in Wohnungseigentümergemeinschaften häufig sehr schwierig.“

Entsprechend schwierig ist die Energiewende im Wohnungsbestand. Umso besser, dass der Berliner Nachhaltigkeitsatlas einen wegweisenden Ansatz liefert, um in eine faktenbasierte Diskussion einzusteigen.